大学受験英語

学習体制

オリジナル学習サイクル

学習は「授業 ➡ 自習(→質問 → 24時間以内に回答)➡ 次回授業」というサイクルで、市販・オリジナル教材を使用しながら進めていきます。この流れの中で、生徒さんの理解度やペースを細かく確認しながら、年間・月間・日別の学習計画を柔軟に調整いたします。

「365日・24時間以内」サポート

授業日以外でも、ご質問には「365日・24時間以内」に必ず返答いたします。学習のつまずきをそのままにせず、常に安心して次のステップへ進める環境を整えております。

少人数会員制

少人数会員制だからこそ実現できる「寄り添うサポート」で、生徒さんとご家庭に安心と確かな成長をお届けいたします。

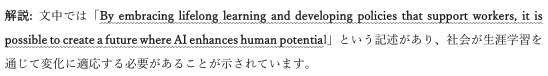

学習ステップ

- 語彙・文法

- 知識レベル→意識レベル→無意識レベル

- リスニング・リーディング

- 精聴→多聴

- 精読→多読→速読

- スピーキング・ライティング

- 瞬間英作文・自由英作文(80~150字)

学習項目

語彙

語彙を身につけるには、実際に使いながら覚えることが大切です。しかし、日本では外国人と接する機会が少なく、学習しても英語を使う場面がなかなかありません。そんなときに役立つのが「英語の読書」です。

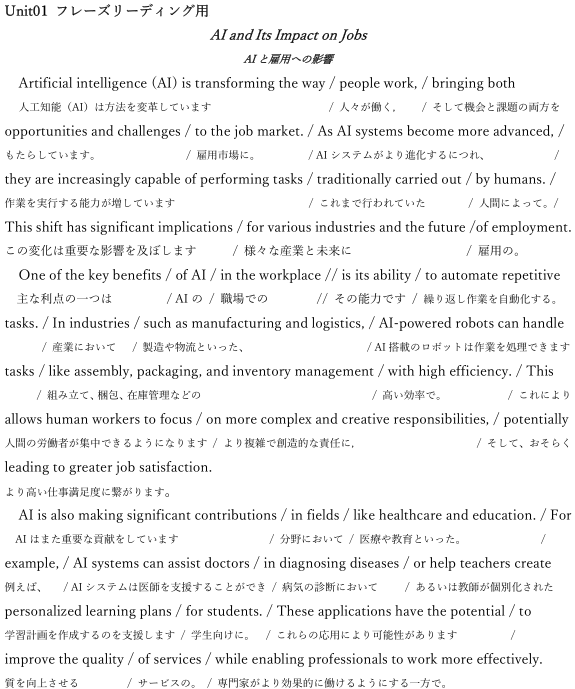

ただし、自分のレベルに合った英語の教材を見つけるのは意外と難しいものです。研究によると、英文をスムーズに理解するには、その中の単語の95%以上を知っている必要があると言われています。逆に、知っている単語が65%程度しかない場合、文章は次のように見えてしまいます。

The world's _____ problem is _____ due to human activities. Many _____ are facing _____ because of deforestation and _____ . The _____ of fossil fuels has also contributed to _____ change. Experts say that if we do not take _____ action, the situation will continue to _____ , leading to more _____ in the future. Governments and _____ organizations are trying to _____ solutions, but progress is still _____. It is important for everyone to _____ steps to _____ the environment for future _____ .

このように、単語が抜けて見えるため、辞書を引きながらでないと読めません。しかし、95%の単語を知っていれば、文章は次のように見えます。

The world's climate problem is worsening due to human activities. Many species are facing _____ because of deforestation and pollution. The burning of fossil fuels has also contributed to climate change. Experts say that if we do not take immediate action, the situation will continue to _____, leading to more natural disasters in the future. Governments and environmental organizations are trying to _____ solutions, but progress is still slow. It is important for everyone to take steps to protect the environment for future _____.

空所extinction/deteriorate/implement/generations

このレベルなら、多少の知らない単語があってもスムーズに読めます。

語彙力を増やすためのポイント

自分のレベルに合った教材を選び、知らない単語が全体の5%程度になるものから始めましょう。そうすることで、無理なく語彙力を増やしながら、英語をスムーズに読めるようになります。

- 単語練習(標準)

- 熟語練習(標準)

英単語練習(標準:英検2級・日東駒専レベル)

●●●は単語・例文の日本語意味

1 believe ( I believe everything will turn out fine. ) ●●●

2 consider ( Please consider my proposal carefully. ) ●●●

3 expect ( We expect him to arrive by noon. ) ●●●

4 decide ( She decided to join the music club. ) ●●●

5 allow ( The teacher allowed extra time for the exam. ) ●●●

6 remember ( Remember to bring your umbrella today. ) ●●●

7 worry ( Don’t worry about the small details. ) ●●●

8 concern ( His health is a matter of great concern. ) ●●●

9 suggest ( Can you suggest a good restaurant nearby? ) ●●●

10 explain ( Let me explain how this machine works. ) ●●●

11 describe ( Could you describe the painting in more detail? ) ●●●

12 improve ( Practicing daily will improve your skills. ) ●●●

13 produce ( The factory produces thousands of products annually. ) ●●●

14 create ( Let’s create something unique together. ) ●●●

15 provide ( The hotel provides free breakfast to guests. ) ●●●

16 increase ( We need to increase our efficiency at work. ) ●●●

17 grow ( Tomatoes grow well in sunny areas. ) ●●●

18 develop ( The company plans to develop new software. ) ●●●

19 rise ( The sun rises in the east. ) ●●●

20 raise ( They raised funds for charity through the event. ) ●●●

21 follow ( Please follow the instructions step by step. ) ●●●

22 require ( This task requires a lot of patience. ) ●●●

23 fill ( Could you fill this form for me, please? ) ●●●

24 support ( He always supports his friends during difficult times. ) ●●●

25 share ( We should share ideas to make progress. ) ●●●

26 face ( You must face challenges with courage. ) ●●●

27 touch ( The story touched her deeply. ) ●●●

28 store ( We store extra goods in the warehouse. ) ●●●

29 pay ( I need to pay my bills today. ) ●●●

30 deal ( They struck a deal after long negotiations. ) ●●●

31 save ( Save some money for future emergencies. ) ●●●

32 happen ( What will happen if the project gets delayed? ) ●●●

33 occur ( The accident occurred late last night. ) ●●●

34 work ( She works hard to achieve her dreams. ) ●●●

35 change ( The weather can change quickly in spring. ) ●●●

36 run ( He runs every morning to stay fit. ) ●●●

37 turn ( Turn left at the next intersection. ) ●●●

38 return ( She promised to return the borrowed book. ) ●●●

39 stand ( He stood silently during the ceremony. ) ●●●

40 lie ( The book lies on the table near the window. ) ●●●

41 brain ( Regular exercise is beneficial for the brain. ) ●●●

42 mind ( Her mind was full of creative ideas. ) ●●●

43 language ( Learning a new language can open many doors. ) ●●●

44 thought ( His thoughts on the topic were insightful. ) ●●●

45 knowledge ( Sharing knowledge helps everyone grow. ) ●●●

46 skill ( Cooking is a skill that improves with practice. ) ●●●

47 technology ( Modern technology has revolutionized communication. ) ●●●

48 culture ( Japanese culture fascinates many visitors. ) ●●●

49 experience ( Traveling gives you valuable experience. ) ●●●

50 result ( Hard work often results in success. ) ●●●

51 reason ( What’s the reason for your late arrival? ) ●●●

52 cause ( Smoking is a leading cause of lung diseases. ) ●●●

53 effect ( The effect of the new policy was evident. ) ●●●

54 matter ( It doesn’t matter as long as you’re happy. ) ●●●

55 sense ( I can’t make sense of this puzzle. ) ●●●

56 way ( This is the best way to approach the problem. ) ●●●

57 term ( “On time” is a commonly used term in business. ) ●●●

58 situation ( We’re working on improving the current situation. ) ●●●

59 condition ( The car is in excellent condition. ) ●●●

60 position ( She took a position at a leading firm. ) ●●●

61 environment ( Protecting the environment is everyone’s responsibility. ) ●●●

62 nature ( Spending time in nature is refreshing. ) ●●●

63 research ( Scientific research leads to discoveries. ) ●●●

64 rule ( Always follow the rules to maintain order. ) ●●●

65 interest ( He has a keen interest in astronomy. ) ●●●

66 value ( The value of kindness cannot be overstated. ) ●●●

67 view ( The view from the mountain top is breathtaking. ) ●●●

68 sound ( The sound of the waves was relaxing. ) ●●●

69 form ( Fill out this form for registration, please. ) ●●●

70 case ( This is a unique case worth studying. ) ●●●

71 role ( The actor played a challenging role in the film. ) ●●●

72 age ( At the age of ten, she started learning piano. ) ●●●

73 care ( Take care when handling fragile items. ) ●●●

74 risk ( He took a risk by starting his own business. ) ●●●

75 human ( Understanding human behavior is fascinating. ) ●●●

76 free ( Feel free to reach out for help anytime. ) ●●●

77 sure ( Are you sure about your decision? ) ●●●

78 certain ( I’m certain he’ll succeed in his project. ) ●●●

79 main ( The main goal of the project is to improve safety. ) ●●●

80 major ( This city is a major cultural hub. ) ●●●

81 minor ( There are minor issues that need resolving. ) ●●●

82 clear ( The instructions were clear and easy to follow. ) ●●●

83 likely ( It’s likely to rain later today. ) ●●●

84 possible ( Is it possible to finish the task by tomorrow? ) ●●●

85 similar ( His ideas are similar to mine. ) ●●●

86 close ( We’re very close to completing the project. ) ●●●

87 common ( This is a common method used in engineering. ) ●●●

88 general ( He has a general idea about the topic. ) ●●●

89 ordinary ( She finds joy in ordinary moments. ) ●●●

90 specific ( Could you give me more specific details? ) ●●●

91 particular ( I have a particular interest in modern art. ) ●●●

92 individual ( Each individual brings unique talents to the team. ) ●●●

93 unique ( This antique piece is truly unique. ) ●●●

94 rare ( Sightings of the rare bird have been reported. ) ●●●

95 therefore ( He missed the train; therefore, he’ll be late. ) ●●●

96 thus ( She completed the tasks; thus, she was rewarded. ) ●●●

97 moreover ( He’s kind and smart; moreover, he’s funny. ) ●●●

98 furthermore ( Furthermore, the proposal includes several advantages. ) ●●●

99 besides ( Besides painting, she enjoys playing the violin. ) ●●●

100 nonthless ( It was challenging, but he succeeded nonetheless. ) ●●●

101 notice ( I didn’t notice the mistake until it was too late. ) ●●●

102 note ( Please note that the meeting has been rescheduled. ) ●●●

103 discover ( She discovered a new way to solve the problem. ) ●●●

104 realize ( He realized he left his keys at home. ) ●●●

105 recognize ( I didn’t recognize her after so many years. ) ●●●

106 encourage ( Teachers should encourage their students to ask questions. ) ●●●

107 force ( The storm forced them to stay indoors. ) ●●●

108 order ( They ordered pizza for dinner. ) ●●●

109 affect ( The weather can affect your mood. ) ●●●

110 offer ( He offered to help with the heavy boxes. ) ●●●

111 demand ( The workers demanded better wages. ) ●●●

112 argue ( They argued about the best way to plan the trip. ) ●●●

113 claim ( She claims to have seen a rare bird in the park. ) ●●●

114 object ( Many residents objected to the new building plans. ) ●●●

115 challenge ( He challenged his friend to a game of chess. ) ●●●

116 involve ( The project involves multiple departments. ) ●●●

117 include ( The recipe includes fresh vegetables and spices. ) ●●●

118 contain ( This box contains important documents. ) ●●●

119 relate ( Can you relate this story to your own experiences? ) ●●●

120 connect ( The bridge connects the two islands. ) ●●●

121 refer ( Please refer to the instructions for further details. ) ●●●

122 contact ( You can contact me at this number if needed. ) ●●●

123 compare ( She compared the two products before buying one. ) ●●●

124 measure ( We need to measure the length of the table. ) ●●●

125 mark ( Please mark the items you want to purchase. ) ●●●

126 approach ( He approached the problem in a creative way. ) ●●●

127 reach ( They finally reached the top of the mountain. ) ●●●

128 achieve ( Hard work helps you achieve your goals. ) ●●●

129 receive ( She received a gift from her colleague. ) ●●●

130 complete ( He completed the assignment ahead of the deadline. ) ●●●

131 lead ( She leads the team with confidence and skill. ) ●●●

132 win ( They won the championship after a tough match. ) ●●●

133 lose ( He lost his wallet during the trip. ) ●●●

134 fail ( The project failed due to a lack of resources. ) ●●●

135 miss ( Don’t miss the opportunity to attend the event. ) ●●●

136 lack ( The team lacks experience in this field. ) ●●●

137 reduce ( We need to reduce waste in our daily lives. ) ●●●

138 avoid ( Try to avoid making the same mistake twice. ) ●●●

139 limit ( The government limited access to certain areas. ) ●●●

140 prevent ( Regular exercise can help prevent illnesses. ) ●●●

141 wear ( She wore a beautiful dress for the party. ) ●●●

142 bear ( I can’t bear the noise any longer. ) ●●●

143 focus ( He focused on his studies to pass the exam. ) ●●●

144 author ( The author of this book is very famous. ) ●●●

145 professor ( The professor gave an insightful lecture. ) ●●●

146 sentence ( The sentence was difficult to understand. ) ●●●

147 passage ( Please read this passage carefully before answering. ) ●●●

148 message ( I left a message on her voicemail. ) ●●●

149 statement ( His statement clarified the situation. ) ●●●

150 topic ( The topic of today’s discussion is climate change. ) ●●●

151 article ( I read an interesting article about space exploration. ) ●●●

152 issue ( Environmental pollution is a serious issue we must address. ) ●●●

153 theory ( His theory explains the phenomenon in detail. ) ●●●

154 evidence ( There is no clear evidence to support the claim. ) ●●●

155 experiment ( The scientist conducted an experiment to test the hypothesis. ) ●●●

156 subject ( Mathematics is my favorite school subject. ) ●●●

157 government ( The government announced a new policy on healthcare. ) ●●●

158 policy ( The company has a strict no-smoking policy. ) ●●●

159 education ( Access to quality education is essential for every child. ) ●●●

160 company ( She works for a multinational company in Tokyo. ) ●●●

161 colleague ( My colleagues are supportive and hardworking. ) ●●●

162 industry ( The automobile industry is growing rapidly. ) ●●●

163 trade ( International trade plays a crucial role in the economy. ) ●●●

164 economy ( The country’s economy is recovering steadily. ) ●●●

165 customer ( The store provides excellent service to its customers. ) ●●●

166 benefit ( Regular exercise has many health benefits. ) ●●●

167 figure ( The sales figures for last month were impressive. ) ●●●

168 rate ( The birth rate in this region has declined. ) ●●●

169 chance ( This is your chance to make a great impression. ) ●●●

170 opportunity ( She seized the opportunity to study abroad. ) ●●●

171 project ( The team is working hard to complete the project on time. ) ●●●

172 practice ( Practice makes perfect in any skill. ) ●●●

173 effort ( His efforts to solve the problem were commendable. ) ●●●

174 quality ( The quality of this product is excellent. ) ●●●

175 quantity ( We need a large quantity of materials for the construction. ) ●●●

176 amount ( A small amount of sugar is added to the recipe. ) ●●●

177 scientific ( Scientific discoveries have transformed our lives. ) ●●●

178 political ( The political situation in the country is stable. ) ●●●

179 social ( Social media has changed how people communicate. ) ●●●

180 official ( He received an official invitation to the event. ) ●●●

181 financial ( Financial planning is important for a secure future. ) ●●●

182 expensive ( This car is too expensive for my budget. ) ●●●

183 various ( There are various options available for accommodation. ) ●●●

184 normal ( It’s normal to feel nervous before a big exam. ) ●●●

185 familiar ( This song sounds familiar to me. ) ●●●

186 appropriate ( Please wear appropriate clothing for the interview. ) ●●●

187 necessary ( It’s necessary to have a passport for international travel. ) ●●●

188 correct ( Please ensure that the information is correct before submitting. ) ●●●

189 available ( The book is available at the library. ) ●●●

190 typical ( It was a typical summer day with clear skies. ) ●●●

191 positive ( She always has a positive outlook on life. ) ●●●

192 negative ( He avoided negative thoughts during his recovery. ) ●●●

193 passive ( His response to criticism was quite passive. ) ●●●

194 physical ( Physical exercise is important for maintaining good health. ) ●●●

195 mental ( Mental health should be prioritized just as much as physical health. ) ●●●

196 rather ( I would rather stay home than go out tonight. ) ●●●

197 instead ( He chose tea instead of coffee this morning. ) ●●●

198 otherwise ( Finish your work quickly; otherwise, you may miss the deadline. ) ●●●

199 somehow ( Somehow, he managed to complete the task in time. ) ●●●

200 somewhat ( She looked somewhat tired after the long journey. ) ●●●

201 wonder ( I wonder if he will attend the party. ) ●●●

202 suppose ( Suppose we leave now; will we catch the train? ) ●●●

203 imagine ( Imagine living in a house by the sea. ) ●●●

204 regard ( He is highly regarded for his expertise. ) ●●●

205 wish ( I wish I could visit Paris someday. ) ●●●

206 determine ( The results will help determine the next steps. ) ●●●

207 express ( She expressed her gratitude to everyone. ) ●●●

208 represent ( This logo represents the company’s values. ) ●●●

209 identify ( Can you identify the person in the photo? ) ●●●

210 mention ( Did I mention that the meeting was rescheduled? ) ●●●

211 solve ( We need to solve this problem before it escalates. ) ●●●

212 prove ( He couldn’t prove his argument with solid evidence. ) ●●●

213 communicate ( Good leaders communicate clearly with their teams. ) ●●●

214 respect ( Always respect the opinions of others. ) ●●●

215 prefer ( I prefer quiet evenings to loud parties. ) ●●●

216 design ( She designed the layout for the new website. ) ●●●

217 establish ( The company was established in 1995. ) ●●●

218 found ( He found his lost wallet under the couch. ) ●●●

219 publish ( She plans to publish her first novel next year. ) ●●●

220 serve ( The waiter served us delicious desserts. ) ●●●

221 supply ( The store supplies fresh fruits and vegetables daily. ) ●●●

222 apply ( You should apply for the scholarship before the deadline. ) ●●●

223 treat ( He treated his guests with kindness and hospitality. ) ●●●

224 search ( She searched everywhere for her missing ring. ) ●●●

225 prepare ( We need to prepare for the upcoming presentation. ) ●●●

226 protect ( Sunscreen helps protect your skin from harmful UV rays. ) ●●●

227 pick ( Please pick up the book from the shelf for me. ) ●●●

228 fit ( These shoes fit perfectly and are very comfortable. ) ●●●

229 gain ( He gained valuable experience from his internship. ) ●●●

230 enter ( She entered the room quietly to avoid disturbing anyone. ) ●●●

231 spread ( The news spread quickly across the town. ) ●●●

232 advance ( Technology has advanced significantly in recent years. ) ●●●

233 tend ( Children tend to ask a lot of curious questions. ) ●●●

234 depend ( Success depends on your dedication and hard work. ) ●●●

235 exist ( Evidence shows dinosaurs existed millions of years ago. ) ●●●

236 decline ( The population of the species has declined over time. ) ●●●

237 decrease ( The government aims to decrease the unemployment rate. ) ●●●

238 waste ( Don’t waste your time on unnecessary arguments. ) ●●●

239 damage ( The storm caused significant damage to the buildings. ) ●●●

240 suffer ( Many people suffer from seasonal allergies. ) ●●●

241 act ( He acted bravely to save the child from danger. ) ●●●

242 perform ( The band performed brilliantly at the concert. ) ●●●

243 species ( Tigers are an endangered species. ) ●●●

244 variety ( The store offers a variety of snacks and beverages. ) ●●●

245 degree ( She earned her degree in engineering last year. ) ●●●

246 range ( This course covers a wide range of topics. ) ●●●

247 standard ( These standards ensure the quality of the product. ) ●●●

248 medium ( Watercolor is my favorite artistic medium. ) ●●●

249 advantage ( His height gives him an advantage in basketball. ) ●●●

250 task ( Completing this task on time requires careful planning. ) ●●●

251 rest ( After a long day, he needed a good rest. ) ●●●

252 purpose ( The purpose of this event is to raise awareness. ) ●●●

253 feature ( One unique feature of this phone is its long battery life. ) ●●●

254 factor ( Time management is a key factor for success. ) ●●●

255 shape ( The table has a round shape. ) ●●●

256 image ( The advertisement uses a powerful image to convey its message. ) ●●●

257 detail ( Please share the details of the meeting with me. ) ●●●

258 character ( He is a fictional character in the novel. ) ●●●

259 function ( This button has an important function in the machine. ) ●●●

260 structure ( The building’s structure is both strong and elegant. ) ●●●

261 ground ( The ground was wet after the heavy rain. ) ●●●

262 influence ( Her words had a great influence on my decision. ) ●●●

263 disease ( The doctors are working hard to find a cure for the disease. ) ●●●

264 pain ( He felt a sharp pain in his shoulder. ) ●●●

265 medicine ( Take this medicine twice a day after meals. ) ●●●

266 death ( The news of her death shocked everyone. ) ●●●

267 fear ( He overcame his fear of public speaking. ) ●●●

268 memory ( This place brings back many fond memories. ) ●●●

269 emotion ( Her speech was filled with deep emotion. ) ●●●

270 movement ( The movement for equality is gaining momentum. ) ●●●

271 region ( This region is known for its beautiful landscapes. ) ●●●

272 climate ( The climate in this area is perfect for growing grapes. ) ●●●

273 temperature ( The temperature dropped significantly last night. ) ●●●

274 community ( The local community came together to help those in need. ) ●●●

275 population ( The population of the city has been increasing steadily. ) ●●●

276 generation ( This generation values technology and innovation. ) ●●●

277 present ( He gave her a beautiful present for her birthday. ) ●●●

278 recent ( The recent changes in the policy were well-received. ) ●●●

279 current ( What is the current status of the project? ) ●●●

280 ancient ( The museum has artifacts from ancient civilizations. ) ●●●

281 previous ( His previous job was in the marketing industry. ) ●●●

282 serious ( The team is facing a serious problem that needs to be solved. ) ●●●

283 careful ( Be careful while crossing the busy street. ) ●●●

284 responsible ( She is responsible for managing the team’s budget. ) ●●●

285 active ( He is very active and participates in many sports. ) ●●●

286 afraid ( She is afraid of heights and cannot climb tall buildings. ) ●●●

287 aware ( Are you aware of the new rules at the workplace? ) ●●●

288 patient ( Be patient; everything will work out in time. ) ●●●

289 whole ( He spent the whole day working on the project. ) ●●●

290 low ( The water level in the river is unusually low this year. ) ●●●

291 huge ( The company made a huge profit last year. ) ●●●

292 blank ( She stared at the blank page, searching for inspiration. ) ●●●

293 central ( The park is located in the central area of the city. ) ●●●

294 safe ( Wearing a helmet while biking is a safe practice. ) ●●●

295 wild ( Wild animals should be treated with caution. ) ●●●

296 eventually ( She eventually decided to pursue her dream of becoming a writer. ) ●●●

297 unfortunately ( Unfortunately, the concert was canceled due to bad weather. ) ●●●

298 seemingly ( He is seemingly calm despite the stressful situation. ) ●●●

299 afterward ( Afterward, they went out for dinner to celebrate. ) ●●●

300 altogether ( The plan failed altogether due to unforeseen issues. ) ●●●

301 assume ( I assume you’ve already completed the assignment. ) ●●●

302 guess ( Let me guess what your favorite color is—blue? ) ●●●

303 associate ( Many people associate summer with beach vacations. ) ●●●

304 desire ( His desire to succeed motivates him every day. ) ●●●

305 indicate ( The results indicate progress in the project. ) ●●●

306 respond ( He didn’t respond to my message until the next day. ) ●●●

307 reply ( She replied politely to the email. ) ●●●

308 attempt ( He made several attempts to fix the problem. ) ●●●

309 manage ( She managed to complete the task on time. ) ●●●

310 maintain ( It’s important to maintain a balanced diet and exercise routine. ) ●●●

311 unite ( The group united to work towards a common goal. ) ●●●

312 join ( Would you like to join us for dinner tonight? ) ●●●

313 attract ( The colorful flowers attract butterflies and bees. ) ●●●

314 match ( Her shoes match perfectly with the dress. ) ●●●

315 attack ( The troops launched a surprise attack on the enemy base. ) ●●●

316 seek ( He seeks advice from his mentor for career growth. ) ●●●

317 engage ( The audience engaged actively in the discussion. ) ●●●

318 succeed ( She worked hard and succeeded in achieving her dream. ) ●●●

319 marry ( They decided to marry after dating for several years. ) ●●●

320 attend ( I plan to attend the conference next week. ) ●●●

321 satisfy ( His performance satisfied the expectations of his manager. ) ●●●

322 survive ( The fish can survive in both fresh and salt water. ) ●●●

323 promote ( The organization promotes environmental sustainability. ) ●●●

324 earn ( He earned the respect of his colleagues through hard work. ) ●●●

325 feed ( They feed the stray cats every evening. ) ●●●

326 taste ( The soup tastes delicious with fresh herbs. ) ●●●

327 smell ( The kitchen smells amazing when cookies are baking. ) ●●●

328 adapt ( She adapted quickly to the new environment. ) ●●●

329 adopt ( They adopted a puppy from the animal shelter. ) ●●●

330 adjust ( You need to adjust the settings on the camera for better photos. ) ●●●

331 separate ( The teacher asked the students to separate into groups. ) ●●●

332 exchange ( They exchanged dollars for yen. ) ●●●

333 replace ( The damaged parts need to be replaced immediately. ) ●●●

334 remove ( Please remove your shoes before entering the house. ) ●●●

335 release ( The company will release its latest product next month. ) ●●●

336 disappear ( The magician made the coin disappear with a simple trick. ) ●●●

337 observe ( We observed several rare birds during our hike. ) ●●●

338 estimate ( The contractor estimated the cost of repairs at $5000. ) ●●●

339 reveal ( The artist revealed her new painting at the gallery event. ) ●●●

340 emerge ( A new leader emerged from the group discussions. ) ●●●

341 arise ( Several questions arose during the discussion. ) ●●●

342 citizen ( Every citizen has the right to vote in elections. ) ●●●

343 career ( She pursued a career in architecture. ) ●●●

344 income ( His income has increased steadily over the years. ) ●●●

345 billion ( The company’s annual revenue exceeded a billion dollars. ) ●●●

346 bill ( The waiter handed us the bill after dinner. ) ●●●

347 charge ( How much do they charge for home delivery? ) ●●●

348 item ( This store offers discounts on selected items. ) ●●●

349 scale ( The earthquake was measured at 7.0 on the Richter scale. ) ●●●

350 site ( The ancient ruins are located at this historical site. ) ●●●

351 section ( This book has a detailed section on climate change. ) ●●●

352 crop ( Farmers are expecting a good crop this season. ) ●●●

353 diet ( A balanced diet is essential for good health. ) ●●●

354 source ( The main source of their income is agriculture. ) ●●●

355 resource ( Water is a valuable natural resource. ) ●●●

356 moment ( Please wait a moment while I check the information. ) ●●●

357 decade ( The city has changed a lot in the last decade. ) ●●●

358 stage ( She is at the final stage of her research. ) ●●●

359 aspect ( Every aspect of the project must be reviewed carefully. ) ●●●

360 sort ( What sort of movies do you enjoy watching? ) ●●●

361 instance ( For instance, teamwork is key to success. ) ●●●

362 link ( There is a direct link between exercise and mental health. ) ●●●

363 contrast ( In contrast to his calm demeanor, she seemed very nervous. ) ●●●

364 access ( Students have access to the university library 24/7. ) ●●●

365 device ( This new device helps monitor heart rates accurately. ) ●●●

366 survey ( The survey revealed customer satisfaction was high. ) ●●●

367 technique ( He used a unique technique to solve the puzzle. ) ●●●

368 content ( The content of the book was both educational and engaging. ) ●●●

369 surface ( The surface of the lake was smooth and reflective. ) ●●●

370 concept ( The concept of time travel fascinates many scientists. ) ●●●

371 difficulty ( He had difficulty solving the math problem. ) ●●●

372 trouble ( She is in trouble for missing the deadline. ) ●●●

373 criminal ( The criminal was arrested by the police last night. ) ●●●

374 attitude ( Her positive attitude inspired everyone around her. ) ●●●

375 habit ( It’s important to develop good study habits. ) ●●●

376 whatever ( Do whatever you think is best for the situation. ) ●●●

377 urban ( Urban areas are often bustling with activity. ) ●●●

378 rural ( Life in rural villages is peaceful but challenging. ) ●●●

379 local ( We visited a local market to buy fresh produce. ) ●●●

380 native ( She is a native speaker of French. ) ●●●

381 smart ( He is smart enough to solve even the hardest puzzles. ) ●●●

382 intelligent ( Dolphins are considered highly intelligent animals. ) ●●●

383 intellectual ( The debate was filled with intellectual arguments. ) ●●●

384 potential ( This new technology has great potential for growth. ) ●●●

385 moral ( She stood firm on her moral principles. ) ●●●

386 private ( He prefers to keep his personal life private. ) ●●●

387 equal ( Every individual deserves equal opportunities. ) ●●●

388 fair ( The team agreed on a fair solution to the issue. ) ●●●

389 entire ( She spent the entire weekend finishing the project. ) ●●●

390 initial ( His initial reaction to the news was one of surprise. ) ●●●

391 essential ( Good communication is essential for team success. ) ●●●

392 significant ( This study has produced significant results. ) ●●●

393 terrible ( The weather was terrible during their vacation. ) ●●●

394 digital ( She prefers reading digital books on her tablet. ) ●●●

395 direct ( He gave a direct answer to the question. ) ●●●

396 nearly ( The store is nearly empty after the big sale. ) ●●●

397 merely ( It’s merely a suggestion, not a rule. ) ●●●

398 seldom ( He seldom takes time off from work. ) ●●●

399 lately ( Lately, she has been feeling more energetic. ) ●●●

400 apart ( They were sitting apart from each other at the meeting. ) ●●●

401 trust ( You can trust him to handle the situation responsibly. ) ●●●

402 promise ( I promise to call you as soon as I arrive. ) ●●●

403 predict ( Scientists predict that the weather will improve tomorrow. ) ●●●

404 reflect ( The mirror reflects an image of the room. ) ●●●

405 recall ( I can’t recall where I left my glasses. ) ●●●

406 rely ( He relies on his family for emotional support. ) ●●●

407 commit ( She committed to finishing the project on time. ) ●●●

408 appreciate ( I really appreciate your help with this matter. ) ●●●

409 praise ( The teacher praised her students for their hard work. ) ●●●

410 doubt ( I doubt he will arrive on time. ) ●●●

411 complain ( He complained about the poor service at the restaurant. ) ●●●

412 ignore ( She decided to ignore the negative comments. ) ●●●

413 warn ( The doctor warned him about the dangers of smoking. ) ●●●

414 gather ( The children gathered around the storyteller. ) ●●●

415 acquire ( She acquired a new language skill through online courses. ) ●●●

416 examine ( The mechanic examined the engine for any issues. ) ●●●

417 score ( He scored the winning goal in the final match. ) ●●●

418 judge ( Don’t judge a book by its cover. ) ●●●

419 select ( Please select the options that best suit your needs. ) ●●●

420 divide ( The cake was divided equally among the guests. ) ●●●

421 distinguish ( It’s hard to distinguish between the twins. ) ●●●

422 graduate ( She graduated from university with honors. ) ●●●

423 shift ( There has been a shift in public opinion about the issue. ) ●●●

424 hide ( The cat hid under the sofa during the thunderstorm. ) ●●●

425 mix ( Mix the ingredients thoroughly before baking. ) ●●●

426 fix ( He fixed the broken chair with glue and screws. ) ●●●

427 display ( The art gallery displayed a collection of modern paintings. ) ●●●

428 define ( Can you define the term “sustainability” for me? ) ●●●

429 invent ( Alexander Graham Bell invented the telephone. ) ●●●

430 vary ( Opinions on this topic vary greatly among experts. ) ●●●

431 expand ( The company plans to expand its operations overseas. ) ●●●

432 evolve ( Languages evolve over time as cultures change. ) ●●●

433 confuse ( The instructions confused some of the participants. ) ●●●

434 consume ( He consumes a lot of energy drinks during work. ) ●●●

435 compete ( Athletes from around the world compete in the Olympics. ) ●●●

436 repeat ( Please repeat the question for clarification. ) ●●●

437 repair ( The plumber repaired the leaking faucet quickly. ) ●●●

438 remind ( Can you remind me to send the email later? ) ●●●

439 refuse ( She refused to accept the gift out of modesty. ) ●●●

440 reject ( The board rejected the proposal after much discussion. ) ●●●

441 deny ( He denied all the accusations made against him. ) ●●●

442 destroy ( The fire destroyed several houses in the village. ) ●●●

443 audience ( The audience clapped enthusiastically after the performance. ) ●●●

444 race ( He won first place in the bike race. ) ●●●

445 conflict ( The story highlights the conflict between tradition and progress. ) ●●●

446 debate ( The candidates engaged in a lively debate on environmental policies. ) ●●●

447 struggle ( She struggled to carry the heavy bag up the stairs. ) ●●●

448 strategy ( A good strategy is essential to win the game. ) ●●●

449 progress ( She has made significant progress in her studies. ) ●●●

450 principle ( He follows the principle of honesty in all his dealings. ) ●●●

451 element ( Water is a crucial element for all living beings. ) ●●●

452 origin ( The origin of this tradition dates back hundreds of years. ) ●●●

453 birth ( The birth of her child was a joyful occasion. ) ●●●

454 ancestor ( He learned about his ancestors through family records. ) ●●●

455 cell ( The human body is made up of millions of cells. ) ●●●

456 gene ( Scientists are studying genes to understand hereditary diseases. ) ●●●

457 scene ( The movie opens with a dramatic scene of a thunderstorm. ) ●●●

458 trend ( Eco-friendly products are becoming a popular trend. ) ●●●

459 traffic ( The heavy traffic delayed their arrival. ) ●●●

460 track ( He keeps track of his expenses using a mobile app. ) ●●●

461 series ( The author released a new book in her popular series. ) ●●●

462 context ( Understanding the context is crucial to interpreting this text. ) ●●●

463 background ( She shared her professional background during the interview. ) ●●●

464 basis ( The basis of their argument was flawed. ) ●●●

465 status ( What is the current status of the application? ) ●●●

466 volunteer ( She volunteers at the local animal shelter every weekend. ) ●●●

467 staff ( The staff at the hotel were very helpful and courteous. ) ●●●

468 duty ( It is our duty to protect the environment. ) ●●●

469 labor ( The labor involved in constructing the bridge was immense. ) ●●●

470 reward ( Hard work brings its own rewards. ) ●●●

471 aim ( The aim of this project is to reduce energy consumption. ) ●●●

472 fun ( We had a lot of fun at the amusement park yesterday. ) ●●●

473 crowd ( A large crowd gathered to watch the street performance. ) ●●●

474 revolution ( The industrial revolution changed the way people lived and worked. ) ●●●

475 poverty ( Many organizations work to combat poverty around the world. ) ●●●

476 consequence ( Every action has its consequences, whether good or bad. ) ●●●

477 sequence ( The sequence of events in the novel was intriguing. ) ●●●

478 complex ( The situation became more complex as new information emerged. ) ●●●

479 complicated ( The instructions for assembling the furniture were complicated. ) ●●●

480 false ( The information turned out to be false. ) ●●●

481 alternative ( We need to find an alternative route to avoid the traffic. ) ●●●

482 extreme ( The athletes pushed themselves to the extreme to win the race. ) ●●●

483 ideal ( This location is ideal for a family picnic. ) ●●●

484 primary ( Her primary goal is to finish her education. ) ●●●

485 worth ( This old painting is worth a lot of money. ) ●●●

486 obvious ( It was obvious that he was nervous about the presentation. ) ●●●

487 legal ( The company ensures that all its operations are legal. ) ●●●

488 commercial ( The building is used for both residential and commercial purposes. ) ●●●

489 artificial ( Artificial intelligence is transforming various industries. ) ●●●

490 chemical ( This experiment involves mixing different chemicals. ) ●●●

491 biological ( Biological studies focus on living organisms and their processes. ) ●●●

492 former ( He met a former classmate at the reunion. ) ●●●

493 mobile ( Mobile phones have become an essential part of daily life. ) ●●●

494 straight ( Go straight ahead, and you’ll find the museum on the right. ) ●●●

495 regular ( Regular exercise is key to maintaining good health. ) ●●●

496 independent ( She became independent after moving out of her parents’ house. ) ●●●

497 overseas ( He plans to study overseas after graduating. ) ●●●

498 unlike ( Unlike her brother, she prefers quiet places. ) ●●●

499 via ( We traveled to Kyoto via the Shinkansen. ) ●●●

500 whereas ( He likes coffee, whereas she prefers tea. ) ●●●

501 perceive ( He perceived a slight change in her tone of voice. ) ●●●

502 fascinate ( The intricate patterns of the painting fascinated the visitors. ) ●●●

503 bore ( His repetitive stories began to bore the audience. ) ●●●

504 disappoint ( I didn’t want to disappoint my parents by failing the test. ) ●●●

505 imply ( His comment seemed to imply that he didn’t trust her. ) ●●●

506 recommend ( I highly recommend trying the new Italian restaurant downtown. ) ●●●

507 demonstrate ( The teacher demonstrated how to solve the math problem on the board. ) ●●●

508 conclude ( After reviewing the evidence, they concluded that the experiment was a success. ) ●●●

509 announce ( The company announced the launch of its new product yesterday. ) ●●●

510 appeal ( The charity appealed to the public for donations. ) ●●●

511 address ( He addressed the audience confidently during the presentation. ) ●●●

512 advertise ( They advertised the event on social media to attract more participants. ) ●●●

513 invite ( She invited her friends over for a dinner party. ) ●●●

514 afford ( I can’t afford to buy a new car right now. ) ●●●

515 purchase ( She purchased a new laptop for her online classes. ) ●●●

516 participate ( Many students participated in the science fair. ) ●●●

517 belong ( These books belong to the school library. ) ●●●

518 conduct ( The professor conducted an interesting experiment in class. ) ●●●

519 behave ( Please behave politely when meeting new people. ) ●●●

520 operate ( The factory operates 24 hours a day to meet the high demand. ) ●●●

521 organize ( The committee organized a charity event for the community. ) ●●●

522 host ( She hosted a wonderful dinner for her colleagues. ) ●●●

523 combine ( You should combine your efforts to achieve the best results. ) ●●●

524 deliver ( The package was delivered to my house this morning. ) ●●●

525 locate ( The map helped us locate the nearest gas station. ) ●●●

526 encounter ( During the hike, we encountered a group of deer in the forest. ) ●●●

527 surround ( Beautiful mountains surround the peaceful village. ) ●●●

528 explore ( The children love to explore the woods near their home. ) ●●●

529 stick ( He used tape to stick the poster to the wall. ) ●●●

530 strike ( The workers went on strike to demand better working conditions. ) ●●●

531 hurt ( She hurt her ankle while running on the track. ) ●●●

532 bite ( The dog bit into the juicy piece of meat eagerly. ) ●●●

533 tear ( She accidentally tore the paper while trying to remove it from the notebook. ) ●●●

534 aid ( The volunteers provided aid to the victims of the flood. ) ●●●

535 press ( He pressed the button to start the elevator. ) ●●●

536 burn ( Be careful not to burn yourself while cooking. ) ●●●

537 flow ( The river flows gently through the lush green valley. ) ●●●

538 preserve ( It’s important to preserve historical landmarks for future generations. ) ●●●

539 borrow ( Can I borrow your notes to study for the exam? ) ●●●

540 steal ( Someone stole my wallet while I was shopping. ) ●●●

541 escape ( The prisoners tried to escape but were caught by the guards. ) ●●●

542 neighbor ( Our neighbor helped us carry the heavy furniture inside. ) ●●●

543 household ( This household recycles all its waste to help the environment. ) ●●●

544 resident ( The residents of the building were evacuated during the fire drill. ) ●●●

545 vehicle ( His vehicle broke down on the way to work. ) ●●●

546 wheel ( The car’s wheel got stuck in the mud. ) ●●●

547 delay ( The flight was delayed due to bad weather conditions. ) ●●●

548 fuel ( The storm caused a power outage, leaving the area without electricity. ) ●●●

549 pollution ( Air pollution is a major concern in urban areas due to increased vehicle emissions. ) ●●●

550 atmosphere ( The cozy atmosphere of the café made it a perfect spot for reading. ) ●●●

551 electricity ( The invention of electricity revolutionized the way we live and work. ) ●●●

552 cancer ( Early detection of cancer can significantly improve treatment outcomes. ) ●●●

553 plague ( The plague spread rapidly through the city in the 14th century. ) ●●●

554 threat ( Climate change poses a significant threat to coastal regions. ) ●●●

555 flood ( The flood damaged many homes and displaced thousands of residents. ) ●●●

556 earthquake ( The earthquake shook the city and caused widespread destruction. ) ●●●

557 disaster ( The disaster relief team arrived quickly to assist the survivors. ) ●●●

558 crisis ( The financial crisis affected economies around the world. ) ●●●

559 victim ( The victims of the fire received support from the community. ) ●●●

560 wealth ( He used his wealth to fund educational programs for underprivileged children. ) ●●●

561 fund ( They set up a fund to support scientific research. ) ●●●

562 capital ( Tokyo serves as the capital city of Japan. ) ●●●

563 profit ( The company made a substantial profit from its new product. ) ●●●

564 talent ( She has a natural talent for playing the piano. ) ●●●

565 capacity ( The hall has a seating capacity of 500 people. ) ●●●

566 scholar ( He is a scholar specializing in ancient languages. ) ●●●

567 tradition ( It’s a tradition to visit family during the New Year in many cultures. ) ●●●

568 literature ( She majored in English literature at university. ) ●●●

569 lecture ( The professor’s lecture on quantum physics was both informative and engaging. ) ●●●

570 manner ( His polite manner left a good impression on everyone. ) ●●●

571 symbol ( The dove is a universal symbol of peace. ) ●●●

572 analysis ( The analysis of the data revealed some interesting trends. ) ●●●

573 version ( This is the updated version of the software with new features. ) ●●●

574 perspective ( The book offers a unique perspective on historical events. ) ●●●

575 vision ( His vision for the future includes renewable energy for all. ) ●●●

576 sight ( The sight of the sunset over the ocean took her breath away. ) ●●●

577 insight ( His insight into the issue helped us find a solution. ) ●●●

578 bilingual ( Being bilingual is an advantage in many international careers. ) ●●●

579 capable ( She is capable of handling multiple projects at once. ) ●●●

580 willing ( He is willing to volunteer for the community event this weekend. ) ●●●

581 eager ( The children were eager to start their summer vacation. ) ●●●

582 amazing ( The view from the mountaintop was absolutely amazing. ) ●●●

583 calm ( She remained calm under pressure and handled the situation well. ) ●●●

584 quiet ( The library was so quiet that you could hear a pin drop. ) ●●●

585 senior ( As a senior member of the team, he mentored the younger staff. ) ●●●

586 elderly ( The program offers assistance to elderly individuals living alone. ) ●●●

587 firm ( She gave a firm handshake to show her confidence. ) ●●●

588 severe ( The severe weather conditions forced schools to close. ) ●●●

589 tough ( The tough leather jacket lasted for many years. ) ●●●

590 rapid ( The company experienced rapid growth in its early years. ) ●●●

591 immediate ( Immediate action is necessary to address the urgent situation. ) ●●●

592 vast ( The vast desert stretched out as far as the eye could see. ) ●●●

593 enormous ( The elephant is an enormous animal compared to others. ) ●●●

594 broad ( The museum’s collection covers a broad range of art styles. ) ●●●

595 narrow ( The narrow street made it difficult for cars to pass. ) ●●●

596 tiny ( The baby held a tiny flower in her hand. ) ●●●

597 efficient ( The new system is highly efficient and saves a lot of time. ) ●●●

598 constant ( The constant noise from the construction site was annoying. ) ●●●

599 nearby ( They went to a nearby café for a quick coffee break. ) ●●●

600 distant ( The distant mountains looked beautiful in the early morning light. ) ●●●

601 insist ( She insists on paying for dinner every time. ) ●●●

602 intend ( He intends to finish the project by next week. ) ●●●

603 inspire ( Her speech inspired me to follow my dreams. ) ●●●

604 emphasize ( The teacher emphasized the importance of teamwork. ) ●●●

605 propose ( I propose we start the meeting at 10 a.m. ) ●●●

606 persuade ( She persuaded her parents to let her travel abroad. ) ●●●

607 convince ( He convinced me to try the new restaurant. ) ●●●

608 admit ( She admitted that she had made a mistake. ) ●●●

609 favor ( I favor going to the park over staying indoors. ) ●●●

610 excuse ( Please excuse my late arrival; the train was delayed. ) ●●●

611 interpret ( Can you interpret the meaning of this symbol? ) ●●●

612 translate ( He translated the letter into English. ) ●●●

613 concentrate ( It’s hard to concentrate with all this noise. ) ●●●

614 criticize ( The reviewer criticized the movie for its weak plot. ) ●●●

615 blame ( Don’t blame others for your own mistakes. ) ●●●

616 oppose ( Many people oppose the construction of the new factory. ) ●●●

617 inform ( Please inform me if there are any changes to the schedule. ) ●●●

618 grant ( The committee granted her permission to present her findings. ) ●●●

619 obtain ( She obtained the necessary documents for her application. ) ●●●

620 transform ( The old warehouse was transformed into a modern art gallery. ) ●●●

621 alter ( You can alter the size of the text in the settings. ) ●●●

622 arrange ( He arranged the chairs in a circle for the group discussion. ) ●●●

623 interact ( The kids interacted well with each other during the activity. ) ●●●

624 handle ( She handled the situation with great professionalism. ) ●●●

625 extend ( They extended their trip by two days to explore more. ) ●●●

626 settle ( The dispute was settled after long negotiations. ) ●●●

627 contribute ( Everyone contributed ideas to improve the project. ) ●●●

628 construct ( The company constructed a new bridge over the river. ) ●●●

629 consist ( The dish consists of rice, chicken, and vegetables. ) ●●●

630 suit ( This jacket suits you perfectly; the color matches your eyes. ) ●●●

631 tie ( He tied the shoelaces tightly before running. ) ●●●

632 differ ( Their opinions differ on how to solve the issue. ) ●●●

633 hate ( I hate getting stuck in traffic during rush hour. ) ●●●

634 dislike ( She dislikes spicy food and always avoids it. ) ●●●

635 disagree ( I disagree with his decision to cancel the event. ) ●●●

636 regret ( I regret not taking the opportunity to study abroad. ) ●●●

637 employ ( The company employs over 500 people worldwide. ) ●●●

638 hire ( They hired a professional photographer for the event. ) ●●●

639 absorb ( Plants absorb sunlight to produce energy through photosynthesis. ) ●●●

640 expose ( The documentary exposed the truth about illegal practices. ) ●●●

641 breathe ( She breathed deeply to calm herself before the speech. ) ●●●

642 root ( The tree’s roots spread deep into the soil. ) ●●●

643 immigration ( The government introduced new immigration policies. ) ●●●

644 tribe ( The tribe has preserved its traditions for centuries. ) ●●●

645 landscape ( The landscape was breathtaking with its rolling hills and clear skies. ) ●●●

646 agriculture ( Agriculture is the backbone of this country’s economy. ) ●●●

647 soil ( The soil in this region is perfect for growing crops. ) ●●●

648 mine ( They explored the abandoned mine for hidden treasures. ) ●●●

649 mass ( The mass of the earth attracts objects towards its surface. ) ●●●

650 quarter ( The team completed the project in the first quarter of the year. ) ●●●

651 era ( The invention of the internet marked the beginning of a new era. ) ●●●

652 circumstance ( Under these circumstances, we have no choice but to postpone the event. ) ●●●

653 phenomenon ( The northern lights are a fascinating natural phenomenon. ) ●●●

654 custom ( It’s a custom in Japan to bow when greeting someone. ) ●●●

655 religion ( Religion plays a significant role in many people’s lives. ) ●●●

656 civilization ( Ancient civilizations built impressive structures like pyramids. ) ●●●

657 universe ( The universe is constantly expanding, according to scientists. ) ●●●

658 diversity ( Cultural diversity enriches our lives and fosters understanding. ) ●●●

659 trait ( Kindness is a trait that everyone admires. ) ●●●

660 review ( She wrote a detailed review of the new restaurant. ) ●●●

661 occasion ( Her wedding was a joyful occasion celebrated by friends and family. ) ●●●

662 campaign ( The charity campaign successfully raised funds for the hospital. ) ●●●

663 board ( The board of directors decided to implement new policies. ) ●●●

664 facility ( The sports facility includes a swimming pool and tennis courts. ) ●●●

665 court ( The court ruled in favor of the defendant. ) ●●●

666 trial ( The new drug is undergoing clinical trials to ensure its safety. ) ●●●

667 laboratory ( Scientists conducted experiments in the laboratory to test their theories. ) ●●●

668 instrument ( The guitar is his favorite musical instrument. ) ●●●

669 instruction ( Follow the instructions carefully to assemble the furniture. ) ●●●

670 document ( She signed the document to finalize the agreement. ) ●●●

671 target ( The company set a target of increasing sales by 20%. ) ●●●

672 outcome ( The outcome of the experiment exceeded expectations. ) ●●●

673 muscle ( Regular exercise helps strengthen your muscles. ) ●●●

674 wage ( The workers demanded higher wages for their efforts. ) ●●●

675 gender ( Gender equality is an important issue in modern society. ) ●●●

676 confidence ( She spoke with confidence during the presentation. ) ●●●

677 credit ( He received credit for his contribution to the team’s success. ) ●●●

678 conscious ( She is conscious of the impact her actions have on the environment. ) ●●●

679 anxious ( He felt anxious before the big exam. ) ●●●

680 asleep ( The baby fell asleep shortly after drinking milk. ) ●●●

681 alive ( The flowers made her feel alive and joyful. ) ●●●

682 alike ( They look alike but have very different personalities. ) ●●●

683 excellent ( His excellent performance earned him a promotion. ) ●●●

684 odd ( She had an odd feeling that she was being watched. ) ●●●

685 sensitive ( He is very sensitive to criticism and takes it personally. ) ●●●

686 sensible ( Choosing a sensible solution is often the best approach. ) ●●●

687 violent ( The violent storm caused widespread damage to the region. ) ●●●

688 military ( He served in the military for five years. ) ●●●

689 nuclear ( The nuclear power plant provides energy to thousands of homes. ) ●●●

690 contemporary ( This contemporary art exhibition showcases innovative works. ) ●●●

691 elementary ( She teaches elementary school students basic math and science. ) ●●●

692 annual ( The annual festival attracts thousands of visitors. ) ●●●

693 chief ( The chief engineer oversaw the entire construction project. ) ●●●

694 actual ( The actual cost of the project was higher than estimated. ) ●●●

695 virtual ( Virtual reality offers immersive gaming experiences. ) ●●●

696 numerous ( He made numerous attempts to solve the challenging puzzle. ) ●●●

697 multiple ( The system experienced multiple failures during the test. ) ●●●

698 widespread ( The news of the discovery gained widespread attention. ) ●●●

699 sufficient ( There is sufficient evidence to support the claim. ) ●●●

700 empty ( The room was empty except for a single chair. ) ●●●

701 confirm ( Could you confirm the date of the meeting? ) ●●●

702 illustrate ( This graph illustrates the growth in sales over the past year. ) ●●●

703 spell ( Can you spell your name for me, please? ) ●●●

704 bother ( I don’t want to bother you, but could you help me with this? ) ●●●

705 annoy ( His constant interruptions annoyed everyone in the room. ) ●●●

706 disturb ( Please do not disturb the wildlife in this area. ) ●●●

707 discourage ( Negative feedback can discourage people from trying again. ) ●●●

708 embarrass ( She felt embarrassed when she forgot her lines on stage. ) ●●●

709 frighten ( The loud noise frightened the baby. ) ●●●

710 puzzle ( The unexpected result puzzled the researchers. ) ●●●

711 upset ( She was upset when she lost her favorite book. ) ●●●

712 stimulate ( Bright colors can stimulate creativity and imagination. ) ●●●

713 beat ( His team beat their rivals in the final match. ) ●●●

714 blow ( A strong wind blew the papers off the table. ) ●●●

715 injure ( He injured his leg while playing soccer. ) ●●●

716 cure ( Scientists are working to find a cure for the disease. ) ●●●

717 recover ( She recovered quickly after the surgery. ) ●●●

718 overcome ( He overcame his fear of speaking in public. ) ●●●

719 quit ( She decided to quit her job to pursue her passion. ) ●●●

720 transfer ( He was transferred to another branch of the company. ) ●●●

721 transport ( This truck is used to transport goods across the city. ) ●●●

722 export ( Japan exports high-quality cars to many countries. ) ●●●

723 import ( The country imports a large portion of its food. ) ●●●

724 invest ( She invested her savings in the stock market. ) ●●●

725 investigate ( The police are investigating the cause of the fire. ) ●●●

726 manufacture ( This factory manufactures electronic devices. ) ●●●

727 react ( He reacted calmly to the unexpected news. ) ●●●

728 award ( She received an award for her outstanding achievements. ) ●●●

729 ban ( Smoking is banned in most public places. ) ●●●

730 prohibit ( The school prohibits the use of cell phones during class. ) ●●●

731 forbid ( Her parents forbid her from staying out late at night. ) ●●●

732 abandon ( The villagers abandoned their homes due to the flood. ) ●●●

733 freeze ( The water in the lake froze during the winter. ) ●●●

734 lift ( Could you help me lift this heavy box? ) ●●●

735 hang ( She hung her coat on the hook by the door. ) ●●●

736 shake ( He shook hands with his new business partner. ) ●●●

737 stretch ( She stretched her arms after sitting for a long time. ) ●●●

738 lay ( He laid the book on the table and started reading. ) ●●●

739 stare ( He stared at the painting, admiring its beauty. ) ●●●

740 gaze ( They gazed at the stars on a clear night. ) ●●●

741 capture ( The photographer captured a perfect moment during the event. ) ●●●

742 breed ( Farmers breed animals to improve their livestock. ) ●●●

743 mammal ( Whales are the largest mammals in the ocean. ) ●●●

744 ape ( Apes share many similarities with humans in behavior. ) ●●●

745 insect ( The garden is full of beautiful flowers and buzzing insects. ) ●●●

746 infant ( The infant slept peacefully in her mother’s arms. ) ●●●

747 organ ( The heart is an essential organ in the human body. ) ●●●

748 web ( The spider spun a delicate web in the corner. ) ●●●

749 fossil ( Paleontologists discovered a dinosaur fossil in the desert. ) ●●●

750 battle ( The soldiers fought bravely in the historic battle. ) ●●●

751 enemy ( The soldiers were prepared to face their enemy in battle. ) ●●●

752 weapon ( Advanced weapons were used in the military exercise. ) ●●●

753 arm ( She raised her arm to signal for help. ) ●●●

754 army ( The army protected the country during the crisis. ) ●●●

755 navy ( The navy launched a rescue operation in the sea. ) ●●●

756 border ( The town is located near the border between two countries. ) ●●●

757 barrier ( Language barriers can make communication difficult. ) ●●●

758 philosophy ( His philosophy emphasizes the value of simplicity in life. ) ●●●

759 psychology ( Psychology helps us understand human behavior and emotions. ) ●●●

760 alarm ( The alarm woke him up early in the morning. ) ●●●

761 harm ( Excessive sun exposure can harm your skin. ) ●●●

762 depression ( Regular exercise can help alleviate symptoms of depression. ) ●●●

763 disadvantage ( One disadvantage of living in the countryside is limited access to public transportation. ) ●●●

764 shortage ( There was a shortage of water due to the drought. ) ●●●

765 stock ( The store is running low on stock during the holiday season. ) ●●●

766 loan ( He applied for a loan to buy his first car. ) ●●●

767 budget ( The government introduced a budget plan for the next fiscal year. ) ●●●

768 innovation ( Technological innovation drives progress in various industries. ) ●●●

769 union ( The workers’ union negotiated better salaries for its members. ) ●●●

770 unit ( The new unit of measurement will be implemented nationwide. ) ●●●

771 material ( This material is ideal for building sturdy furniture. ) ●●●

772 substance ( Scientists are studying the substance’s properties in the lab. ) ●●●

773 stuff ( He packed his stuff and moved to a new apartment. ) ●●●

774 proportion ( The proportion of women in the workforce has increased. ) ●●●

775 edge ( She stood at the edge of the cliff and admired the view. ) ●●●

776 code ( The programmer wrote a complex code for the new software. ) ●●●

777 mystery ( The disappearance of the ship remains a mystery. ) ●●●

778 curious ( I am curious to know more about the latest developments. ) ●●●

779 strict ( My teacher is strict about turning in assignments on time. ) ●●●

780 frank ( To be frank, I think the presentation could have been better. ) ●●●

781 polite ( He is always polite when speaking to his elders. ) ●●●

782 aggressive ( His aggressive approach to sales led to an increase in profits. ) ●●●

783 accurate ( The weather forecast was accurate for the entire week. ) ●●●

784 exact ( Can you tell me the exact time of the meeting? ) ●●●

785 proper ( Proper care is essential for maintaining good health. ) ●●●

786 blief ( She gave a brief summary of her research findings. ) ●●●

787 extraordinary ( The view from the mountaintop was extraordinary. ) ●●●

788 flexible ( A flexible schedule allows employees to balance work and life. ) ●●●

789 pleasant ( We had a pleasant conversation during the train ride. ) ●●●

790 comfortable ( This chair is incredibly comfortable to sit in. ) ●●●

791 stable ( The ladder must be stable before you climb it. ) ●●●

792 thick ( The forest was so thick that little sunlight reached the ground. ) ●●●

793 thin ( She sliced the bread into thin pieces for sandwiches. ) ●●●

794 abstract ( The artist’s abstract paintings were difficult to interpret. ) ●●●

795 concrete ( He provided concrete evidence to support his claims. ) ●●●

796 absolute ( Absolute honesty is critical in building trust. ) ●●●

797 prime ( The prime minister addressed the nation in a televised speech. ) ●●●

798 vital ( Drinking water is vital for survival. ) ●●●

799 contrary ( Contrary to popular belief, he enjoys solitude. ) ●●●

800 regardless ( Regardless of the challenges, she remained determined to succeed. ) ●●●

801 permit ( The school does not permit the use of mobile phones during classes. ) ●●●

802 suspect ( I suspect that the train will be delayed due to the weather. ) ●●●

803 pursue ( She decided to pursue a career in engineering. ) ●●●

804 pretend ( The children pretended to be astronauts during their playtime. ) ●●●

805 calculate ( He calculated the total cost of the trip, including flights and hotels. ) ●●●

806 guarantee ( This product comes with a one-year guarantee. ) ●●●

807 acknowledge ( She acknowledged the hard work of her team during the meeting. ) ●●●

808 impress ( His speech impressed everyone at the conference. ) ●●●

809 urge ( The doctor urged him to exercise more regularly. ) ●●●

810 convey ( The letter conveyed her deep gratitude to the team. ) ●●●

811 celebrate ( We celebrated her graduation with a big party. ) ●●●

812 admire ( I admire her dedication to helping those in need. ) ●●●

813 devote ( He devoted his life to advancing medical research. ) ●●●

814 dominate ( The company dominates the market with its innovative products. ) ●●●

815 eliminate ( Regular exercise can help eliminate stress. ) ●●●

816 restrict ( The new policy restricts the use of plastic bags in the city. ) ●●●

817 isolate ( The patient was isolated to prevent the spread of the disease. ) ●●●

818 endanger ( Deforestation endangers many wildlife species. ) ●●●

819 secure ( They secured funding for their new project. ) ●●●

820 reserve ( We reserved a table at the restaurant for dinner. ) ●●●

821 possess ( He possesses excellent leadership skills. ) ●●●

822 launch ( The company launched its new smartphone last week. ) ●●●

823 detect ( The sensors can detect even the slightest movement. ) ●●●

824 reverse ( He reversed his car into the parking space. ) ●●●

825 convert ( You can convert this file into a PDF format. ) ●●●

826 hurry ( Hurry up, or we’ll miss the train! ) ●●●

827 rush ( The ambulance rushed to the scene of the accident. ) ●●●

828 roll ( The ball rolled down the hill and into the stream. ) ●●●

829 crash ( The car crashed into the wall, but fortunately, no one was injured. ) ●●●

830 bury ( They buried the time capsule in the backyard for future generations. ) ●●●

831 dig ( The workers dug a hole to plant the tree. ) ●●●

832 attach ( Please attach your resume to the application form. ) ●●●

833 melt ( The chocolate melted in the hot sun. ) ●●●

834 accompany ( She accompanied her friend to the doctor’s appointment. ) ●●●

835 assist ( The librarian assisted me in finding the right books for my research. ) ●●●

836 cope ( She managed to cope with the stress of her new job. ) ●●●

837 lend ( Can you lend me your notebook for the afternoon? ) ●●●

838 rent ( They rented an apartment near the city center. ) ●●●

839 owe ( I owe you an apology for the misunderstanding. ) ●●●

840 apologize ( He apologized sincerely for his mistake. ) ●●●

841 forgive ( She forgave him for forgetting their anniversary. ) ●●●

842 tongue ( He bit his tongue accidentally while eating. ) ●●●

843 dialect ( This region is known for its unique dialect. ) ●●●

844 accent ( Her British accent is charming and easy to understand. ) ●●●

845 colony ( The ants built a large colony under the tree. ) ●●●

846 grain ( The farmer harvested a good crop of grain this year. ) ●●●

847 harvest ( They celebrate the harvest with a festival every autumn. ) ●●●

848 ingredient ( Fresh ingredients are key to delicious cooking. ) ●●●

849 portion ( He ate only a small portion of the cake. ) ●●●

850 hunger ( Hunger is a pressing issue in many parts of the world. ) ●●●

851 obesity ( People suffering from obesity often lack exercise. ) ●●●

852 burden ( The financial burden was too much for the small family to handle. ) ●●●

853 emergency ( In case of an emergency, dial the local helpline immediately. ) ●●●

854 debt ( He is working hard to pay off his student loan debt. ) ●●●

855 contract ( She signed a contract to join the company for two years. ) ●●●

856 client ( The client was satisfied with the service provided by the firm. ) ●●●

857 therapy ( Therapy can help people recover from emotional trauma. ) ●●●

858 physician ( The physician prescribed medicine to treat her condition. ) ●●●

859 democracy ( Democracy allows citizens to have a voice in their government. ) ●●●

860 election ( The election results will be announced later today. ) ●●●

861 vote ( Every citizen has the right to vote in the election. ) ●●●

862 candidate ( Each candidate presented their plans during the debate. ) ●●●

863 minister ( The prime minister addressed the nation regarding the recent developments. ) ●●●

864 conference ( The international conference focused on climate change. ) ●●●

865 ceremony ( The graduation ceremony was a memorable event for everyone. ) ●●●

866 institution ( This institution is known for its excellent academic programs. ) ●●●

867 corporation ( The corporation expanded its business operations globally. ) ●●●

868 cooperation ( Cooperation among team members is essential for success. ) ●●●

869 authority ( The local authority issued new regulations for construction projects. ) ●●●

870 theme ( The theme of the movie revolves around friendship and courage. ) ●●●

871 notion ( The notion that hard work leads to success is widely accepted. ) ●●●

872 hypothesis ( The scientist tested her hypothesis through multiple experiments. ) ●●●

873 discipline ( Discipline is the key to achieving long-term goals. ) ●●●

874 route ( We took a scenic route to enjoy the countryside views. ) ●●●

875 routine ( Having a daily routine can help manage stress effectively. ) ●●●

876 destination ( Our destination for this trip is a small island off the coast. ) ●●●

877 domestic ( Domestic flights are usually cheaper than international ones. ) ●●●

878 ethnic ( The festival celebrated ethnic diversity and cultural heritage. ) ●●●

879 alien ( In science fiction, alien species often have unique traits. ) ●●●

880 visible ( The mountain was barely visible through the thick fog. ) ●●●

881 verbal ( Verbal communication is essential in expressing ideas clearly. ) ●●●

882 fundamental ( Freedom of speech is a fundamental right. ) ●●●

883 conventional ( The conventional methods of farming are being replaced by modern technology. ) ●●●

884 relevant ( Her suggestions were highly relevant to the topic being discussed. ) ●●●

885 rational ( His rational approach helped resolve the complex issue. ) ●●●

886 precise ( Please give me precise instructions on how to operate this device. ) ●●●

887 principal ( The principal aim of the project is to promote renewable energy. ) ●●●

888 crucial ( It’s crucial to stay informed about the latest developments in the field. ) ●●●

889 permanent ( The artist created a permanent installation for the museum. ) ●●●

890 intense ( The competition was intense, and everyone gave their best effort. ) ●●●

891 equivalent ( This computer’s performance is equivalent to that of a high-end model. ) ●●●

892 frequent ( She made frequent visits to the library to study. ) ●●●

893 sudden ( A sudden change in weather caught everyone off guard. ) ●●●

894 temporary ( The company offered him a temporary position for six months. ) ●●●

895 internal ( The doctor is investigating internal symptoms of the condition. ) ●●●

896 external ( The external design of the building is modern and sleek. ) ●●●

897 distinct ( There is a distinct difference between these two concepts. ) ●●●

898 extinct ( Dinosaurs have been extinct for millions of years. ) ●●●

899 exhausted ( She felt exhausted after working all day. ) ●●●

900 evil ( The movie’s villain had a truly evil plan. ) ●●●

901 greet ( She greeted her friends with a warm smile. ) ●●●

902 chat ( They enjoyed chatting about their favorite hobbies. ) ●●●

903 remark ( His remark about the weather made everyone laugh. ) ●●●

904 utter ( She couldn’t utter a single word after hearing the news. ) ●●●

905 command ( The officer commanded the troops to move forward. ) ●●●

906 declare ( He declared his intention to run for office. ) ●●●

907 pronounce ( Can you pronounce this difficult word correctly? ) ●●●

908 correspond ( The two colors correspond to different teams. ) ●●●

909 imitate ( Children often imitate their parents’ behavior. ) ●●●

910 resemble ( She closely resembles her mother. ) ●●●

911 exhibit ( The museum is exhibiting rare paintings from the Renaissance. ) ●●●

912 distribute ( The teacher distributed the handouts to all the students. ) ●●●

913 attribute ( He attributes his success to hard work and determination. ) ●●●

914 evaluate ( The manager evaluated the employees’ performance. ) ●●●

915 assess ( We need to assess the risks before starting the project. ) ●●●

916 desearve ( She deserves recognition for her dedication to the team. ) ●●●

917 weigh ( He weighed the pros and cons before making a decision. ) ●●●

918 strengthen ( Daily practice will strengthen your skills. ) ●●●

919 weaken ( The lack of resources weakened their efforts. ) ●●●

920 approve ( The board approved the new policy unanimously. ) ●●●

921 assign ( The teacher assigned each student a specific task. ) ●●●

922 sustain ( They worked hard to sustain the growth of their business. ) ●●●

923 accomplish ( She accomplished her goals through hard work and perseverance. ) ●●●

924 relieve ( The medicine relieved him of his headache. ) ●●●

925 frustrate ( The constant delays frustrated the entire team. ) ●●●

926 scare ( The loud thunder scared the little boy. ) ●●●

927 resist ( It’s hard to resist the temptation of chocolate. ) ●●●

928 protest ( The workers protested against unfair wages. ) ●●●

929 shut ( Please shut the door to keep the noise out. ) ●●●

930 defeat ( Their team defeated the defending champions in the final. ) ●●●

931 neglect ( He neglected his health while focusing on work. ) ●●●

932 retire ( He plans to retire after working for 30 years in the company. ) ●●●

933 reform ( The government promised to reform the outdated policies. ) ●●●

934 collapse ( The building collapsed after the earthquake. ) ●●●

935 ruin ( The unexpected rain ruined their picnic plans. ) ●●●

936 sink ( The ship sank after hitting the iceberg. ) ●●●

937 pile ( She piled the books on the desk neatly. ) ●●●

938 derive ( Many English words are derived from Latin. ) ●●●

939 yield ( The farm yielded a good harvest this year. ) ●●●

940 occupy ( The family occupies a small house on the outskirts of the city. ) ●●●

941 wrap ( She wrapped the gift in colorful paper. ) ●●●

942 embrace ( They embraced each other warmly after a long time apart. ) ●●●

943 length ( The length of the river makes it one of the longest in the world. ) ●●●

944 height ( His height makes him an excellent basketball player. ) ●●●

945 volume ( The volume of the container is measured in liters. ) ●●●

946 sum ( The sum of the two numbers is 15. ) ●●●

947 frame ( He bought a wooden frame for his favorite photo. ) ●●●

948 boundry ( The river serves as a natural boundary between the two countries. ) ●●●

949 district ( This district is known for its historical landmarks. ) ●●●

950 territory ( The animals mark their territory to keep others away. ) ●●●

951 square ( The children played soccer in the town square. ) ●●●

952 empire ( The Roman Empire was one of the greatest civilizations in history. ) ●●●

953 heritage ( Traditional dance is part of the region’s cultural heritage. ) ●●●

954 fee ( There is a small entrance fee to visit the museum. ) ●●●

955 discount ( The store is offering a 20% discount on all items this week. ) ●●●

956 charity ( She donated to the charity to help those in need. ) ●●●

957 mission ( Their mission is to provide clean drinking water to remote areas. ) ●●●

958 profession ( He chose teaching as his profession. ) ●●●

959 slave ( The history of slaves teaches us the importance of human rights. ) ●●●

960 witness ( The witness provided crucial evidence during the trial. ) ●●●

961 incident ( The incident occurred late at night near the park. ) ●●●

962 insurance ( It’s important to have health insurance for emergencies. ) ●●●

963 welfare ( The government introduced new measures to ensure public welfare. ) ●●●

964 treasure ( Pirates are often depicted searching for buried treasure. ) ●●●

965 leisure ( She enjoys reading books during her leisure time. ) ●●●

966 priority ( Safety is our top priority during this operation. ) ●●●

967 reputation ( The company has a reputation for producing high-quality goods. ) ●●●

968 honor ( It was an honor to meet the Nobel Prize winner. ) ●●●

969 statue ( The statue in the square commemorates the war heroes. ) ●●●

970 architecture ( The architecture of the ancient temple is breathtaking. ) ●●●

971 logic ( His argument lacked clear logic and supporting evidence. ) ●●●

972 mechanism ( The mechanism of the clock is complex but fascinating. ) ●●●

973 clue ( The detective found a clue that helped solve the case. ) ●●●

974 means ( Transportation by train is the fastest means to get there. ) ●●●

975 trap ( The hunters set a trap to catch wild animals. ) ●●●

976 trick ( She used a clever trick to win the game. ) ●●●

977 guard ( The guard stood at the entrance to check visitors’ IDs. ) ●●●

978 innocent ( The court declared him innocent after the trial. ) ●●●

979 guilty ( He felt guilty for forgetting his friend’s birthday. ) ●●●

980 rude ( It’s rude to interrupt someone while they’re speaking. ) ●●●

981 shy ( She is too shy to speak in front of a large audience. ) ●●●

982 liberal ( He has a liberal approach to solving problems and values freedom. ) ●●●

983 stupid ( It was a stupid mistake, but he learned from it. ) ●●●

984 reluctant ( She was reluctant to join the discussion due to lack of preparation. ) ●●●

985 generous ( He is generous with his time and often helps others. ) ●●●

986 modest ( She is modest about her achievements and avoids bragging. ) ●●●

987 lonely ( He felt lonely after moving to a new city without friends. ) ●●●

988 pure ( The air in the mountains is fresh and pure. ) ●●●

989 grand ( The grand ceremony was attended by thousands of guests. ) ●●●

990 adequate ( The room was small but adequate for their needs. ) ●●●

991 apparent ( It was apparent that she had put a lot of effort into her project. ) ●●●

992 classic ( This novel is a classic example of 19th-century literature. ) ●●●

993 remote ( The cottage is located in a remote area far from the city. ) ●●●

994 solid ( The table is made of solid wood and is very durable. ) ●●●

995 raw ( Eating raw vegetables can be good for your health. ) ●●●

996 plain ( She prefers plain clothing over fancy outfits. ) ●●●

997 primitive ( The tools used by early humans were quite primitive. ) ●●●

998 steady ( The patient showed steady improvement after the treatment. ) ●●●

999 slight ( There was a slight difference between the two designs. ) ●●●

1000 subtle ( The artist’s use of color added subtle beauty to the painting. ) ●●●

1001 delight ( The children’s laughter brought delight to everyone in the room. ) ●●●

1002 entertain ( The magician entertained the audience with his amazing tricks. ) ●●●

1003 fulfill ( She fulfilled her dream of becoming a successful author. ) ●●●

1004 cheer ( The crowd cheered loudly during the soccer match. ) ●●●

1005 amuse ( His funny stories amused everyone at the party. ) ●●●

1006 anticipate ( We anticipate that the results will be announced tomorrow. ) ●●●

1007 confront ( He confronted his fears and overcame them. ) ●●●

1008 undergo ( The patient will undergo surgery next week. ) ●●●

1009 exceed ( Her performance exceeded everyone’s expectations. ) ●●●

1010 overwhelm ( The beautiful scenery overwhelmed her with joy. ) ●●●

1011 shoot ( The photographer shot stunning pictures of the sunset. ) ●●●

1012 murder ( The detectives investigated the mysterious murder case. ) ●●●

1013 rob ( The thieves robbed the bank during the night. ) ●●●

1014 deprive ( Lack of sleep can deprive you of energy during the day. ) ●●●

1015 rid ( She worked hard to rid her home of clutter. ) ●●●